Ab 2026 müssen Schweizer Unternehmen ihre wirtschaftlich berechtigten Personen erfassen, überprüfen und an das neue Transparenzregister melden. Der Beitrag erklärt, welche Informationen gemäss Transparenzgesetz (TJPG) und Transparenzverordnung (TJPV) offengelegt werden müssen – von Beteiligungsverhältnissen über Kontrollketten bis hin zu Identitätsnachweisen – und zeigt, wie Unternehmen sich jetzt optimal auf die Meldepflicht vorbereiten.

Einleitung

2026 tritt in der Schweiz das Bundesgesetz über die Transparenz juristischer Personen (Transparenzgesetz, TJPG) in Kraft. Es soll sicherstellen, dass Behörden künftig rasch feststellen können, wer tatsächlich hinter einer Gesellschaft steht.

Das Gesetz verpflichtet alle juristischen Personen – mit Ausnahme von Vereinen und Stiftungen – ihre wirtschaftlich berechtigten Personen zu identifizieren, die Informationen zu überprüfen, zu dokumentieren und an das neue Transparenzregister zu melden.

Die Gesellschaft muss nachvollziehen können, wer tatsächlich Einfluss auf sie ausübt, über welche Beteiligungsstrukturen oder Absprachen dieser Einfluss erfolgt und durch welche Unterlagen oder Nachweise sich dies eindeutig belegen lässt.

Inhaltsverzeichnis

- Identifikationspflicht (Art. 7 TJPG, Art. 6–9 TJPV)

- Überprüfungspflicht (Art. 8 TJPG, Art. 10 TJPV)

- Aktualisierungs- und Meldepflicht (Art. 9 TJPG, Art. 11–12 TJPV)

- Dokumentationspflicht (Art. 10 TJPG)

- Fazit: Mit Konsento heute die Transparenz schaffen, die 2026 Pflicht wird

Identifikationspflicht (Art. 7 TJPG / Art. 6–9 TJPV)

Die Identifikationspflicht ist der Kern des neuen Transparenzgesetzes.

Jede Gesellschaft muss künftig systematisch Informationen über ihre wirtschaftlich berechtigten Personen (auch Ultimate Beneficial Owner oder UBO) erheben. Als wirtschaftlich berechtigte Person einer Gesellschaft gilt jede natürliche Person, welche eine Gesellschaft letztendlich dadurch kontrolliert, dass sie direkt oder indirekt, allein oder in gemeinsamer Absprache mit Dritten, mit mindestens 25 Prozent des Kapitals oder der Stimmen an dieser beteiligt ist, oder diese auf andere Weise kontrolliert (Art. 4 TJPG).

Die zu erhebenden Informationen umfassen nicht nur den Namen der wirtschaftlich berechtigten Person, sondern eine ganze Reihe von Details, die Rückschlüsse auf Art, Umfang und Struktur der Kontrolle sowie der getätigten Abklärungen erlauben.

Die Transparenzverordnung (TJPV) konkretisiert in den Artikeln 6 bis 9 genau, welche Informationen die Gesellschaft beschaffen muss.

Dadurch wird aus einer einfachen Meldepflicht ein komplexer, datenintensiver Erhebungsprozess.

1. Informationen über die Art und den Umfang der Kontrolle (Art. 6 TJPV)

Für jede wirtschaftlich berechtigte Person muss die Gesellschaft zunächst feststellen und dokumentieren, wie und in welchem Ausmass sie diese Kontrolle ausübt.

Dazu gehören insbesondere folgende Angaben:

- Ob die Kontrolle allein oder gemeinsam mit anderen Personen ausgeübt wird,

- ob die Kontrolle direkt oder indirekt erfolgt (z. B. über eine Holding oder ein Treuhandverhältnis),

- ob die Kontrolle auf einer Beteiligung oder auf andere Weise beruht (z. B. durch vertragliche Rechte oder Ernennungsbefugnisse).

Beruht die Kontrolle auf einer Beteiligung, muss die Gesellschaft zusätzlich die Beteiligungskategorie erfassen:

- Beteiligung zwischen 25 % und 50 %,

- Beteiligung zwischen 50 % und 75 %,

- Beteiligung über 75 %.

Wenn mehrere Personen gemeinsam Einfluss ausüben, ist nicht der individuelle Anteil jeder Person massgebend, sondern der gemeinsam gehaltene Kontrollanteil.

Diese Differenzierung ist entscheidend, um zu verstehen, wie stark eine Person tatsächlich auf die Gesellschaft einwirkt – und wird später für die die Registermeldung relevant.

2. Informationen über die Kontrollkette (Art. 7 TJPV)

Sobald die Kontrolle nicht direkt, sondern über mehrere Ebenen oder durch ein Treuhandverhältnis ausgeübt wird, muss die Gesellschaft eine vollständige Kontrollkette erfassen.

Das betrifft insbesondere folgende Fälle:

- Zwischen der wirtschaftlich berechtigten Person und der Gesellschaft liegen zwei oder mehr zwischengeschaltete Gesellschaften oder Rechtseinheiten,

- es besteht ein Treuhand- oder Trustverhältnis,

- oder gegen eine wirtschaftlich berechtigte Person wurden Sanktionsmassnahmen nach dem Embargogesetz verhängt.

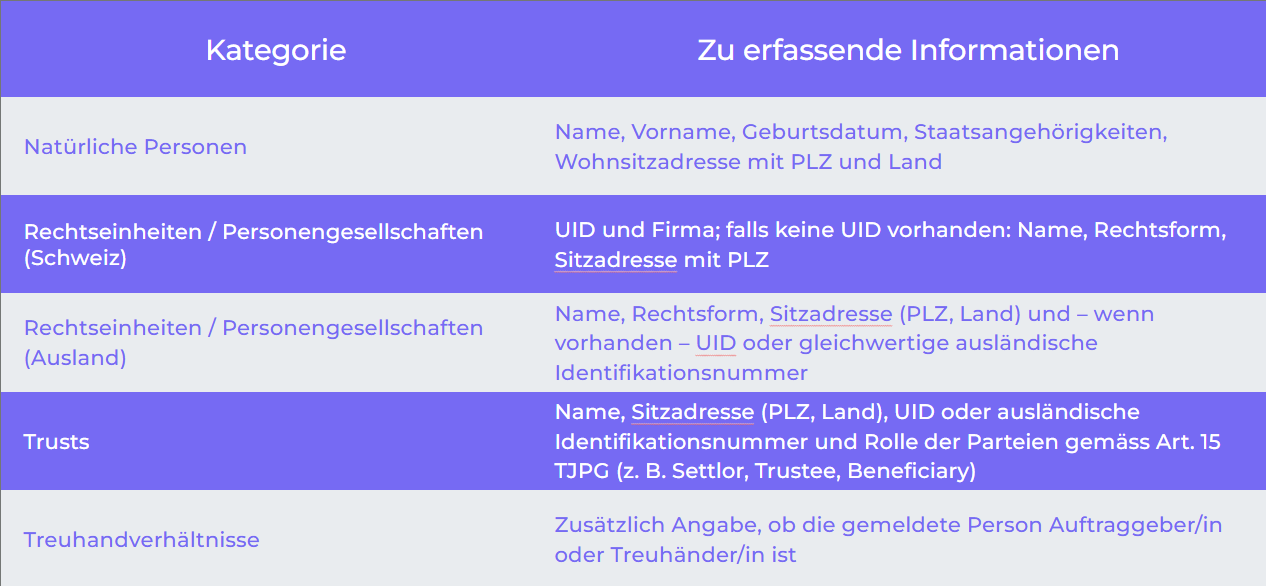

In solchen Fällen verlangt die Verordnung die vollständige Erhebung aller Glieder der Kette – mit detaillierten Angaben zu jeder natürlichen oder juristischen Person, Personengesellschaft oder jedem Trust, der Teil der Struktur ist:

3. Informationen über Kontrolle auf andere Weise (Art. 8 TJPV)

Wenn die wirtschaftlich berechtigte Person keine Beteiligung hält, aber auf andere Weise Kontrolle ausübt, muss die Gesellschaft genau beschreiben, wie diese Kontrolle erfolgt.

Erfasst werden insbesondere:

- die Art des Kontrollmittels (z. B. über Ernennungs- oder Vetorechte, Gewinnausschüttungsrechte, Aktionärs- oder Stimmbindungsvereinbarungen, schuldrechtliche Instrumente wie Wandelanleihen, Statutenbestimmungen, familiäre Verbindungen oder Treuhandverhältnisse),

- und – falls sich aus dieser Kontrolle ein bestimmbarer Anteil ergibt – die Zuordnung zu einer der Beteiligungskategorien gemäss Art. 6 Abs. 2 TJPV.

Die Dokumentation muss nachvollziehbar darlegen, welches Instrument die Kontrolle ermöglicht – nicht nur, dass eine Kontrolle besteht.

4. Identifikation der zu meldenden Personen (Art. 9 TJPV)

Sobald eine Person als wirtschaftlich berechtigt identifiziert ist, muss die Gesellschaft deren Identität eindeutig belegen.

Dazu gehört:

- die Prüfung, ob eine AHV-Nummer vorhanden ist,

- falls keine AHV-Nummer existiert: die Beschaffung eines amtlichen Identitätsdokuments (Pass, Identitätskarte oder Ausländerausweis; auch ausländische Dokumente werden akzeptiert).

Diese Anforderung soll sicherstellen, dass im Transparenzregister keine Personen doppelt oder unvollständig erfasst werden – und dass sich jede Meldung eindeutig einer natürlichen Person zuordnen lässt.

Fazit zu den Informationspflichten

Was auf den ersten Blick wie eine einfache Identifikation aussieht, verlangt in der Praxis eine vollständige Aufarbeitung der Eigentümerstruktur – über alle Beteiligungsebenen hinweg.

Eine Gesellschaft muss künftig:

- für jede wirtschaftlich berechtigte Person Art, Umfang und Form der Kontrolle dokumentieren,

- sämtliche Zwischenstufen und Rechtseinheiten in der Kontrollkette erfassen,

- Treuhand- und Trustverhältnisse offenlegen,

- und eindeutige Identitätsnachweise sicherstellen.

Diese Datentiefe zeigt, weshalb das Transparenzgesetz nicht nur Transparenz schafft – sondern auch hohe Anforderungen an die internen Prozesse der Unternehmen stellt.

Überprüfungspflicht

(Art. 8 TJPG / Art. 10 TJPV)

Die Gesellschaft darf sich nicht allein auf Angaben der Aktionäre oder Gesellschafter verlassen. Sie muss diese Informationen mit der gebotenen Sorgfalt prüfen.

Gemäss Verordnung bedeutet das insbesondere:

- Prüfung der Angaben auf Plausibilität und Vollständigkeit,

- Einholung von Belegen (z. B. Handelsregisterauszüge, Beteiligungslisten, Treuhandverträge, Statuten, Aktionärbindungsverträge),

- Sicherstellung, dass die Kontrollkette lückenlos ist – auch bei ausländischen Gesellschaften.

Wenn die wirtschaftlich Berechtigten nicht oder nur teilweise feststellbar sind, muss die Gesellschaft:

- die unternommenen Schritte dokumentieren,

- und die Ersatzmeldung nach Art. 9 TJPG bzw. Art. 12 TJPV auslösen.

Aktualisierungs- und Meldepflicht

(Art. 10 TJPG / Art. 11–12 TJPV)

1. Aktualisierung der Informationen

Die Gesellschaft muss ihre Daten ständig aktuell halten.

Jede Änderung – z. B. bei Beteiligungsverhältnissen, Treuhandverhältnissen oder Kontrollrechten, aber bspw. auch bei Adressdaten – ist unverzüglich zu erfassen und zu melden.

Die Beteiligten selbst (Aktionäre, Gesellschafter, wirtschaftlich Berechtigte) haben eine Mitwirkungspflicht: Sie müssen der Gesellschaft Änderungen mitteilen.

2. Meldung an das Transparenzregister

Gemäss Art. 12 TJPG und Art. 11–12 TJPV erfolgt die Meldung elektronisch über die Plattform EasyGov oder über das zuständige Handelsregisteramt.

Die Meldung muss mindestens folgende Informationen enthalten:

- Name, Vorname, Geburtsdatum, Staatsangehörigkeit, Wohnsitz der wirtschaftlich berechtigten Person,

- Art und Umfang der Kontrolle,

- alle Elemente der Kontrollkette (siehe Art. 7 Abs. 2 TJPV),

- sowie die Identifikationsdaten der meldenden Gesellschaft.

Zusätzlich verlangt Art. 12 TJPV, dass Nachweise und Belege (z. B. Statuten, Handelsregisterauszüge, Beteiligungsnachweise) elektronisch hochgeladen werden.

Für einfache Strukturen sieht die Verordnung Erleichterungen vor – etwa wenn eine einzige Person sämtliche Anteile hält.

Aber selbst dann muss der Datensatz im Register bestätigt und gepflegt werden.

Dokumentationspflicht

(Art. 8 TJPG)

Die Gesellschaft muss sämtliche erhobenen Informationen systematisch dokumentieren.

Diese Unterlagen müssen während zehn Jahren, nachdem die betroffene Person ihre Eigenschaft als wirtschaftlich berechtigte Person verloren hat, in der Schweiz aufbewahrt werden und jederzeit abrufbar sein:

- Identitätsnachweise der gemeldeten Personen,

- Unterlagen zur Feststellung der Beteiligungs- oder Kontrollverhältnisse,

- Belege über erfolgte Prüfungen und Aktualisierungen,

- Kopien der übermittelten Registermeldungen.

Fehlen Nachweise oder sind sie unvollständig, kann die Kontrollstelle des EFD Stichprobenkontrollen durchführen und Sanktionen verhängen.

Fazit: Mit Konsento heute die Transparenz schaffen, die 2026 Pflicht wird

Das Transparenzgesetz bringt neue, vielschichtige Pflichten zur Offenlegung von Eigentums- und Kontrollverhältnissen.

Wer glaubt, dies lasse sich am Freitag Nachmittag kurz vor Feierabend noch erledigen, wird überrascht sein, wie viele Fragen sich stellen:

Wer kontrolliert indirekt über Holdingstrukturen? Welche Verträge begründen Kontrolle? Welche Nachweise genügen? Wo finde ich Informationen wie die UID-Nummer?

Mit dem digitalen, rechtskonformen Aktienregister von Konsento lassen sich heute schon die Eigentümerstrukturen transparent abbilden und die wirtschaftliche Berechtigung an Aktien feststellen.

Gesellschaften haben damit schon heute die Möglichkeit, sich frühzeitig auf die künftigen Meldepflichten vorzubereiten – und so zu vermeiden, dass sie beim Inkrafttreten des Transparenzgesetzes unter Zeitdruck geraten oder Bussen riskieren. Registriere Dich deshalb noch heute auf Konsento und bilde Dein Aktienregister rechtskonform ab, kostenlos bis 150 Aktionäre.